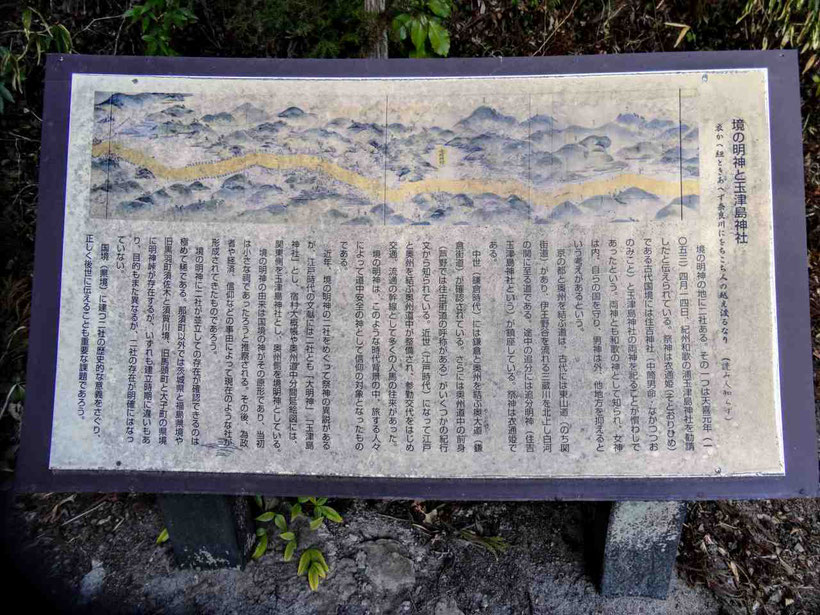

関東(下野)と奥州(陸奥)の境にある神社

古代の国境には住吉・玉津島を祀る習わしが

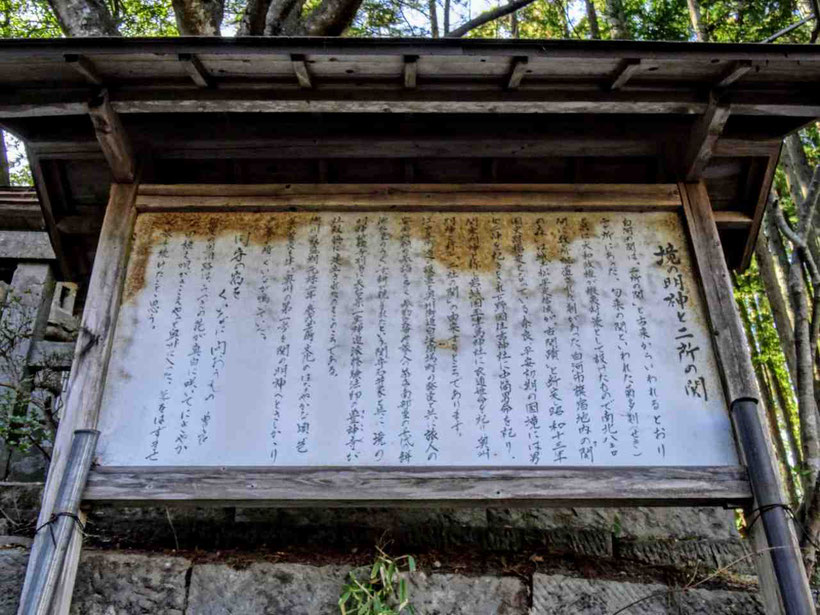

境の明神にある解説によると、古代の国境には、住吉神社と玉津島神社を祀る習わしがあったとあります。

住吉神社は中筒男命(なかつつおのみこと)という男神であり、男神は外、他地方を抑えるという考えがあります。

一方の玉津島神は、衣通姫(そとおりひめ)であり、女神です。

女神は内、つまり自国を守ると考えられていました。

境の明神では、どちらを内と見るかが争われていて、那須町側も白河市側も、玉津島神社は自分の方にあるとしています。

那須町からみれば、白河市側が外なので、住吉神社は白河市にあるべきですが、白河市側からみると、那須町が外なので、住吉神社は那須町にあるべきと考えられているためです。

古代の考え方からいえば、蝦夷地であった奥州である白河市側が住吉大社であると考えられますが、白河市側は納得できないということなのではないでしょうか。

白河市側の神社(住吉神社)

1595年に、白河を支配していた会津藩主・蒲生氏が社殿を造営していますが、現存するのは1884年に建立された小祠です。

奥州街道は、五街道のひとつであり、人やモノが流通する国家の動脈でした。

奥州や越後の諸藩が利用する街道であったため、南部藩や新発田藩などから寄進された灯籠が並びます。

また、白坂宿(白河市)の解説によると、明治天皇東北御巡幸の際に、境の明神の坂を六尺(約1.8メートル)下げることとなりました。

白河市側の神社には、急な石段がありますが、これはその名残かもしれません。

那須町側の神社(玉津島神社)

那須町側は、玉津島神社であると明言していますが、鳥居には名称は入っていません。

白河市側が重厚さに比べ、簡素な印象の神社です。

明治39年に火災にあい、そのために簡素な神社となってしまったようです。

かつては、もっと豪華な神社だったのかもしれません。

JR新白河駅から路線バス利用で40分ほど

境の明神までは、JR新白河駅から路線バス「白坂線」を利用して行くことができます。

白坂まで約25分、バス料金は340円です。

電子マネーは利用できません。

白坂で下車したら、約1キロは徒歩になります。

白坂宿にある八幡神社には、奥州の金商人として知られる金売吉三の墓がありますので、立ち寄ってはいかがでしょうか。