まぼろしの酒蔵

大谷忠吉本店は、明治12年創業の酒蔵です。

鑑評会には、20年以上出ていないという、ある意味まぼろしの酒蔵です。

地元の米、地元の水、そして地元の人が造る白河の地酒が、大谷忠吉本店の酒です。

地元のチヨニシキを中心に仕込み、出荷先の7割が地元です。

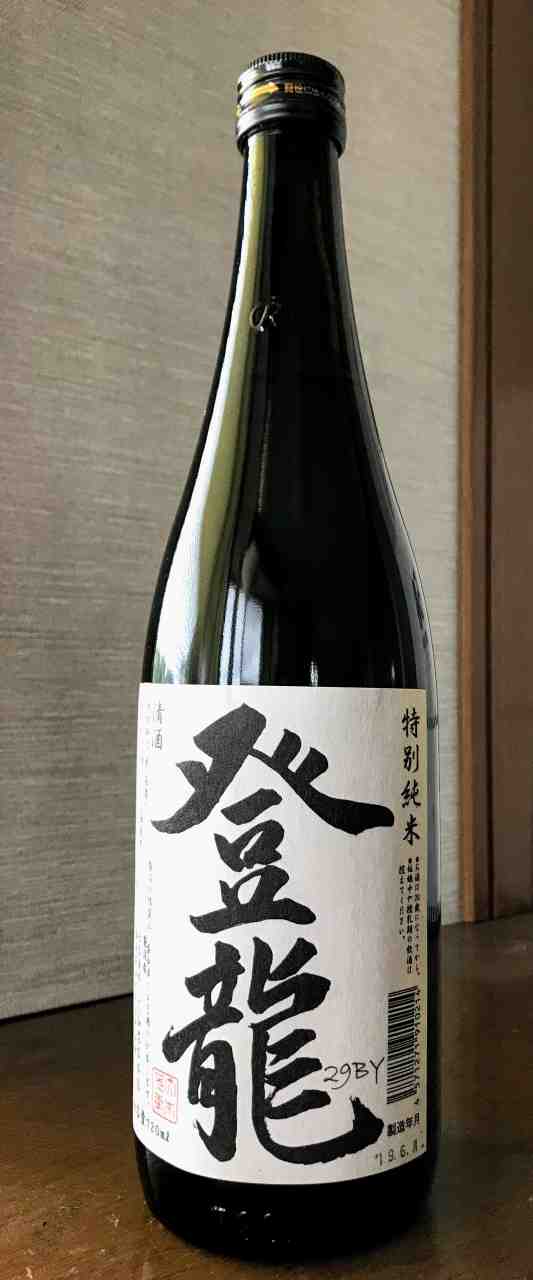

熟成酒の「白陽」「登龍」

大谷忠吉本店を代表する銘柄は「白陽」と「登龍」。

「白陽」は、伝統的な銘柄ですが、「登龍」は、10年ほど前に開発された酒です。

若い兄弟杜氏が手がけた「登龍」は、しっかりとした味がコンセプト。

通常よりも麹歩合を6%ほど高くし、1年以上も熟成させてから出荷しています。

「登龍」のラベルには、「29BY」の文字がありますが、これは平成29年7月1日から平成30年6月30日の期間に造られ、手元に届くまで熟成されていたことを示しています。

BYとは、Brewing Yearの頭文字。

醸造年度をさしており、醸造年度は7月1日から、翌年の6月30日の期間で計算されます。

熟成酒の魅力は、抜栓したときに漂う香り、そして料理の味を引き立てることにあります。

萩原朔太郎の2番めの妻・美津子の生家

大谷忠一郎は、家業の酒屋のかたわら詩人としても活躍し、萩原朔太郎に師事し、「北方詩人」を主宰しました。

その関係で、萩原朔太郎が大谷家に通うようになり、忠一郎の妹・美津子と結婚することになります。

しかし、美津子とは1年余りで離婚。

美津子が家を出て、戻らなかったようです。

JR白河駅から徒歩10分

大谷忠吉本店は、脇本陣柳屋の並びにあります。

白い蔵が目印になりますが、こじんまりとした町中の酒蔵なので、見落とさないでください。

試飲はありませんが、店頭販売しています。

脇本陣柳屋の蔵座敷は、文化元年(1804年)の建築で、明治14年(1881年)には、明治天皇が東北・北海道巡幸した際に、往路は休憩所、復路は宿泊所として利用されました。

また、戊辰戦争白河口の戦いの際には、新選組の斎藤一局長以下、106名が宿泊したと記録されています。

脇本陣柳屋の蔵座敷と、勧工場(かんこうば)は、白河市の歴史的風致形成建造物に指定されています。