樹齢100年以上の古木が残る歴史ある牡丹園

全国の数ある牡丹園の中で、須賀川市の牡丹園は、唯一の国指定名勝となっています。

なぜ、名勝なのか?といえば、 それは牡丹園としての歴史が古く、樹齢100年以上の牡丹の古木が、たくさん残されているからです。

東京ドーム3倍の園内に290種7000株

須賀川の牡丹園は、明和3年(1766年)に、須賀川の薬種商「和泉屋」の伊藤忠兵衛祐倫が、牡丹の根皮を薬用とするために、現在の兵庫県宝塚市から、牡丹の苗木を譲り受けたことにはじまります。

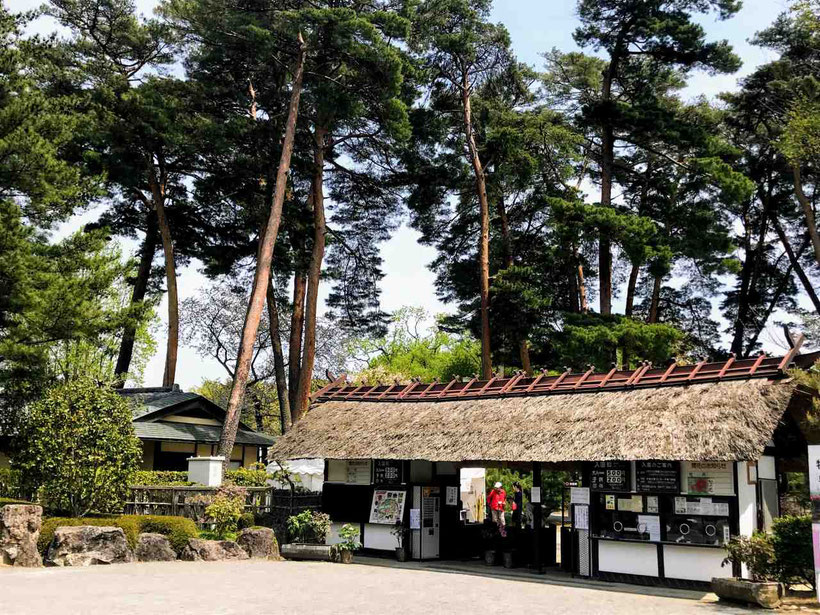

赤松林を開墾し、牡丹の栽培をはじめました。

当時の牡丹は原種に近いもので、学術的にも貴重であるうえに、初期の13の区割りがそのまま残されています。

伊藤家から柳沼家へ

明治初期には、伊藤家から綿糸商を営んでいた柳沼家に、牡丹園が譲渡されます。

これ以降、観賞用の牡丹栽培がはじまり、明治36年(1903年)には「牡丹園」と地名が改正されます。

現在の牡丹園の形にしたのは、柳沼源太郎(1875~1940)です。

源太郎は、牡丹園に移り住み、寝食を忘れるほど、牡丹の手入れに没頭したそうです。

その努力が実り、昭和7年(1932年)に、国の名勝に指定されました。

今では、牡丹園の行事となった牡丹焚火をはじめたのも源太郎です。

枯れた牡丹を供養するためにはじめたのですが、現在では毎年11月第3土曜日に、行われるようになりました。

牡丹焚火は、昭和53年には俳句歳時記の冬の季語として採択されています。

また、平成13年には、環境省の「かおり風景100選」にも選ばれています。

牡丹稲荷神社

園内には牡丹稲荷神社の赤い鳥居が並ぶ様子が見られます。

柳沼家が、観賞用牡丹を栽培していたころ、管理は柳沼家と周辺の農家の人々によって行われていました。

その人々は、牡丹講を組織し、牡丹稲荷神社を尊崇し、現在もその子孫によって祀られています。

牡丹稲荷神社に参拝すると、女の子は牡丹のように美しく、心優しく、健やかに育つと言われています。

二階堂家の庭園跡

牡丹園は、須賀川を支配していた二階堂家の庭園跡と伝わっています。

その名残がコの字型削平地、池など、庭園だった時代のままに残されています。

牡丹園で生まれた牡丹もあります

これまでに、「昭和の夢」「須賀川の微笑」「希望の光」と命名された牡丹が誕生しています。

柳沼蕎麦で手打ち蕎麦を召し上がれ

牡丹園の出口には、「柳沼蕎麦」という手打ちそばの店があります。

帰りがけには、細めのツルツル蕎麦を食べてみてください。

JR須賀川駅から路線バスで15分

牡丹園までは、JR須賀川駅から路線バスで行くことができます。

料金は490円、現金のみになります。

通年で開園していますが、入場料は4月~5月の牡丹の季節には、大人一人500円かかります。

それ以外の期間は、入園無料です。

開演時間は、時期によって異なりますが、8:30~17:00が目安となります。