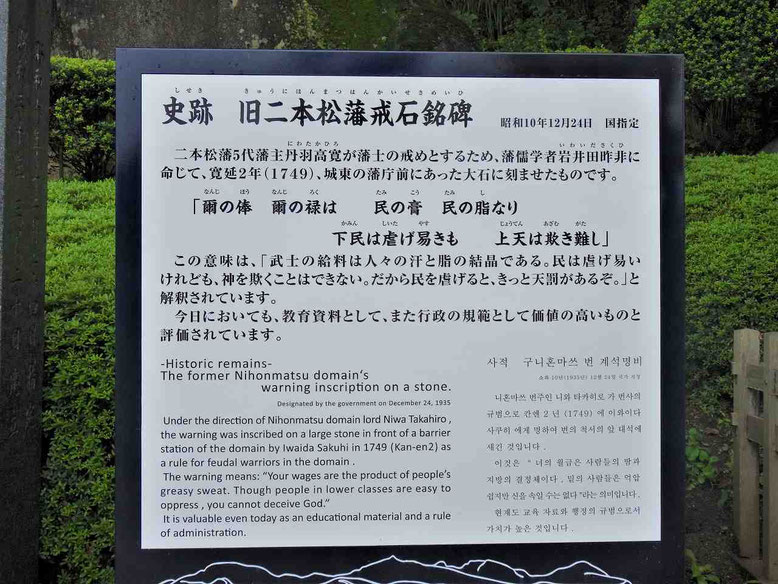

国指定史跡 旧二本松藩戒石銘碑(きゅうにほんまつはんかいせきめいひ)とは?

旧二本松藩戒石銘碑は、二本松藩第5代藩主・丹羽高寛が、儒学者の岩井田昨非(いわいださくひ)の献策を採用し、登城する藩士への戒めとして、旧二本松城の入り口に設置した石碑のことです。

一夜のうちに花崗岩の露出面に刻まれたといわれています。

1935年(昭和10年)12月24日、国の史跡に指定されました。

「爾俸爾禄 民膏民脂 下民易虐 上天難欺」と、16文字が4行にわたって掘られています。

「爾(なんじ)の俸(ほう)爾(なんじ)の禄(ろく)は 民(たみ)の膏(こう) 民(たみ)の脂(し)なり 下民(かみん)は虐(しいた)げ易(やす)きも上天(じょうてん)は欺(あざむ)き難(がた)し」と戒めの言葉が書かれています。

寛延2年(1749)は凶作でした。

ちょうどこの年、岩井田昨非の進言で、藩政改革と綱紀粛正の指針として、この「戒石銘」が藩主の命により刻まれたのです。

岩井田昨非(いわいださくひ)とは?

二本松藩では丹羽高寛が藩政改革を手掛けていましたが、打開策はなく、苦悩していました。

そのとき、岩井田昨非が推薦され、享保19年(1734)に、二本松藩に召し抱えられることになりました。

岩井田昨非は、栃木県の出身です。

岩井田昨非が、二本松に着任したころ、藩土の中には満足に読み書きできる者が少なかったといわれています。

そのため昨非は、文武両道の義務化等の教育制度をおしすすめ、さらに軍制・士制・刑律・民政などの重要施策を次々と改革していきました。

とくに藩士教育では、毎月城内で3日、昨非の自宅で6日間の講義を行いました。

また岩井田昨非は、思想よりも実学に重きを置いたため、形式的な慣習などを極力廃止しました。

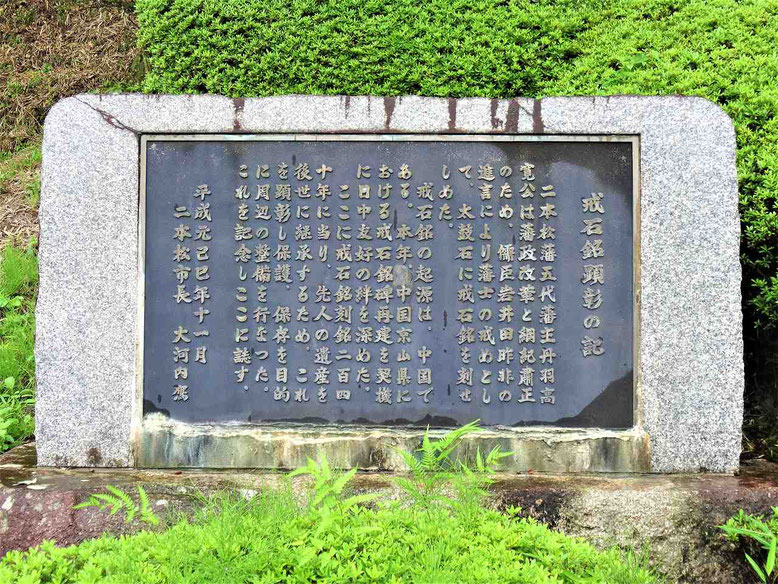

この戒石銘碑が作られた寛延2年(1749)は己巳(つちのとみ)の年でした。

それから240年後の、同じ己巳の年の年(1989年)に、二本松市長による顕彰の碑が建てられています。

バブル景気華やかなりしころ、官を戒めるために、当時の市町が建てたようです。