近藤勇と土方歳三が寄り添うようにたたずむ墓所

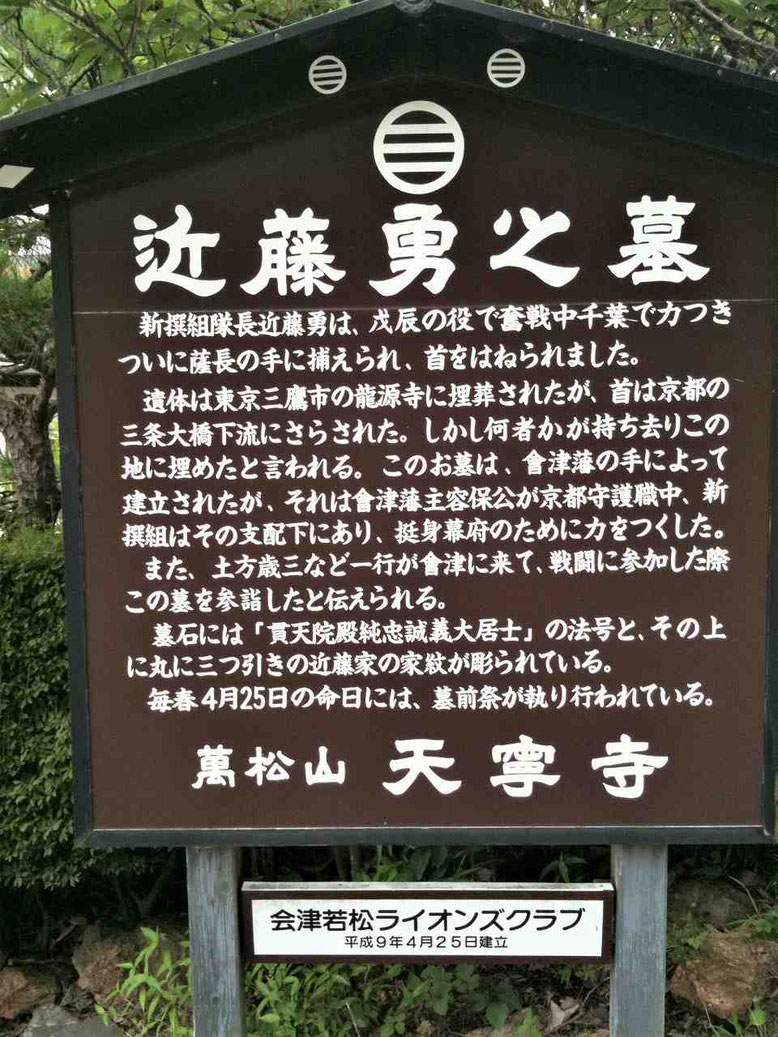

天寧寺の裏手の奥のほうに、新選組の近藤勇の墓があります。

この近藤勇のお墓は、土方歳三が建てたとされています。

会津戦に参加していた土方歳三が、会津藩主の松平容保に頼み、会津城下を見渡すことができる場所にお墓を建てました。

この墓には、近藤勇の遺髪を埋葬したと伝えられています。

また、4月25日の近藤勇の命日には、墓前祭りが開催されます。

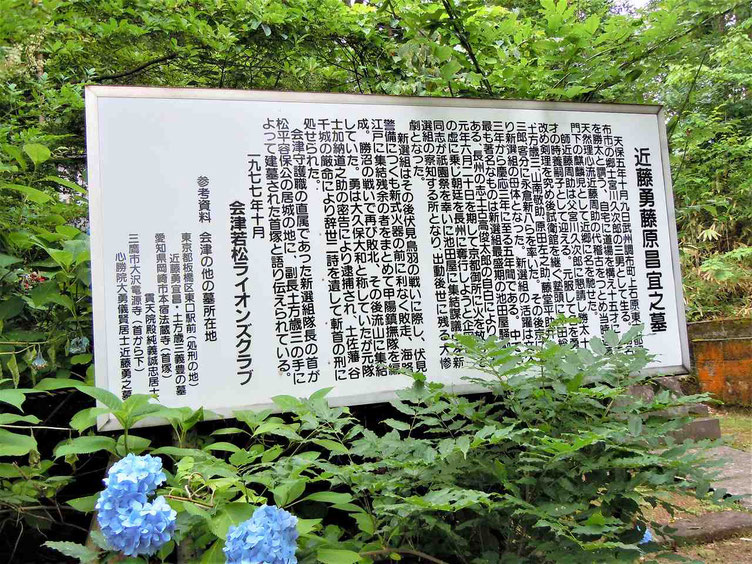

近藤勇藤原昌宜之墓

1977年10月に会津若松ライオンズクラブが建てた解説板には、次のように書かれています。

天保5年10月9日、武州調布町上石原(東京都調布市)の郷士・宮川久次郎の三男として生れる。

幼名を勝太と謂う。

自宅に道場を構え、15歳にして天然理心流・近藤周作の代稽古をつとめ、当時近藤門下の麒麟児として近郷に名を馳せた。

師・近藤周作は父・宮川久次郎に懇請し、勝太十歳の時、養嗣子として迎える。

元服して名を勇と改め、剣理を究め後、試衛館を継ぐ。

塾頭に沖田総司、土方歳三、山南敬助、原田左之助、藤堂平助、井上源三郎、客分に永倉新八らを率いた。

新選組の活躍は文久3年から慶応3年に至る5年間である。

中でも最も著名なものは、新選組最盛期の池田屋騒動である。

長州の志士、古高俊太郎の自白により、元治元年6月20日を期して京都御所に火を放っての虚に乗じ、朝廷を長州に奪行しようと企図。

同士が祇園祭を幸いに池田屋に集結謀議中を新選組の察知する所となり、出動後世に残る大惨劇となった。

新選組はその後、伏見鳥羽の戦いに祭祀、伏見警備につくも新式火器の前に利なく敗走。

海路、江戸に集結残余の者をまとめて甲陽鎮撫隊を編成。

勝沼の戦いで再び敗北。

その後、流山に集結していた。

勇は大久保大和と称していたが、元隊士・加納道之助の密告により逮捕され、土佐藩・谷干城の厳命により辞世二詩を遺して斬首の刑に処せられた。

会津守護職の直属であった新選組隊長の首が松平容保公の居城の地に、副長土方歳三の手によって建墓された首塚と語り伝えられている。

こんなところに?と思いながら進むと

近藤勇の墓所へは、天寧寺の奥に向かって、少しの間、山道を登ります。

また、しばしばぬかるんでいますので、足元は歩きやすい靴、汚れてもかまわない靴にすると良いです。

戊辰戦争も冷めやらない時期に建てられた墓ですから、墓が荒らされないようにとの配慮から、こんな山のなかにあるのではないでしょうか。

山道を登ると、会津若松が良く見える、見晴らしのよい場所にでます。

そこからさらに進むと、近藤勇の墓所への案内板があらわれます。

土方歳三が最後にお参りした墓

土方歳三が墓参できた近藤勇の墓は、この天寧寺にある墓だけです。

この後土方歳三は、蝦夷地へと向かい、そこで戦死してしまいます。

自分で建てた近藤勇の墓に参り、その以降は一度も墓参できないままに、土方歳三はなくなります。

歴史上あきらかなことは、近藤勇の首が、京都で晒された後は行方不明ということです。

遺体も掘り起こされたという説もあります。

さまざまな場所に近藤勇のお墓があるのは、このようなエピソードがあるからなのです。

近藤勇のとなりには土方歳三の慰霊碑

近藤勇の墓のとなりには、土方歳三の慰霊碑があります。

この墓は戊辰戦争終結後に建てられました。

この慰霊碑には、次のような記載があります。

新選組副長土方歳三義豊は流山で近藤に袂別し、会津に向かう。

天寧寺に宿泊、近藤の斬首を知り、戒名の書写を松平容保公に依頼。

此の地に墓碑を建立し、のち北海道箱館一本木附近にて被弾壮烈なる戦死をとぐ

新選組を結成する前からの友であり、同士でもあった近藤勇と土方歳三。

その二人がならぶ墓所を手厚く弔う会津の人々の心を、この場に立つと深く感じられます。

天寧寺とは

天寧寺は、蘆名氏の菩提寺として、最盛期には雲水1,000名を擁する曹洞宗の寺です。

かつては末寺33カ寺、12の寺院をかぞえましたが、伊達氏の侵攻にあって焼失。

往時の面影は、本堂の礎石にわずかに残るのみです。

国指定の史跡となっている鶴ヶ城。鶴ヶ城内は公園として整備されています。

戦国時代からつづく、難攻不落の城といわれた鶴ヶ城は、戊辰戦争では1カ月間にわたる攻防の末にも落ちませんでした。

戦のために作られた城であることから、城に続く道にもさまざまな仕掛けがあります。